摘要:拓展性學(xué)習旨在跨越學(xué)習科學(xué)中理論與實踐、内在與外在、個體與集體的“三重兩(liǎng)難”問題,爲學(xué)習科學(xué)提供了新的思考維度。在梳理拓展性學(xué)習與學(xué)習科學(xué)關系的基礎上,文章首先探析了拓展性學(xué)習的内涵,随後(hòu)從本體論、認識論和方法論三個方面(miàn),重點分析了拓展性學(xué)習的理論基礎;最後(hòu),文章總結了拓展性學(xué)習的特點,指出其學(xué)習的單位是活動系統、學(xué)習的動力是曆史矛盾、學(xué)習的過(guò)程是辯證循環、學(xué)習的結果是創造轉化。對(duì)拓展性學(xué)習理論的解讀,有助于揭示人類學(xué)習的内在機制,并進(jìn)一步豐富學(xué)習科學(xué)的研究視域。

關鍵詞:拓展性學(xué)習;學(xué)習科學(xué);本體論;認識論;方法論

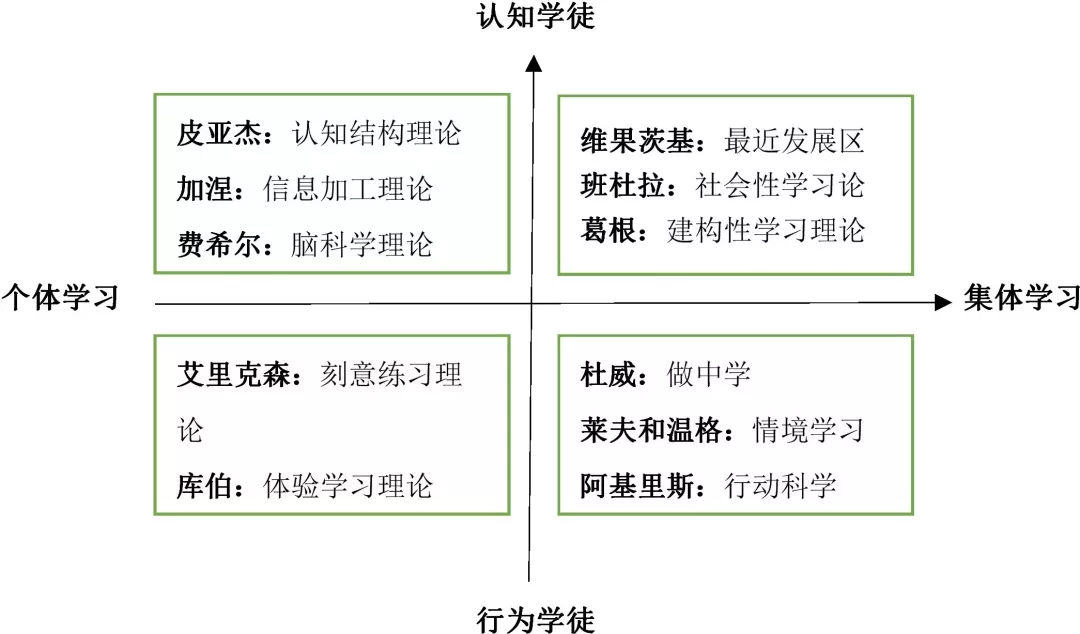

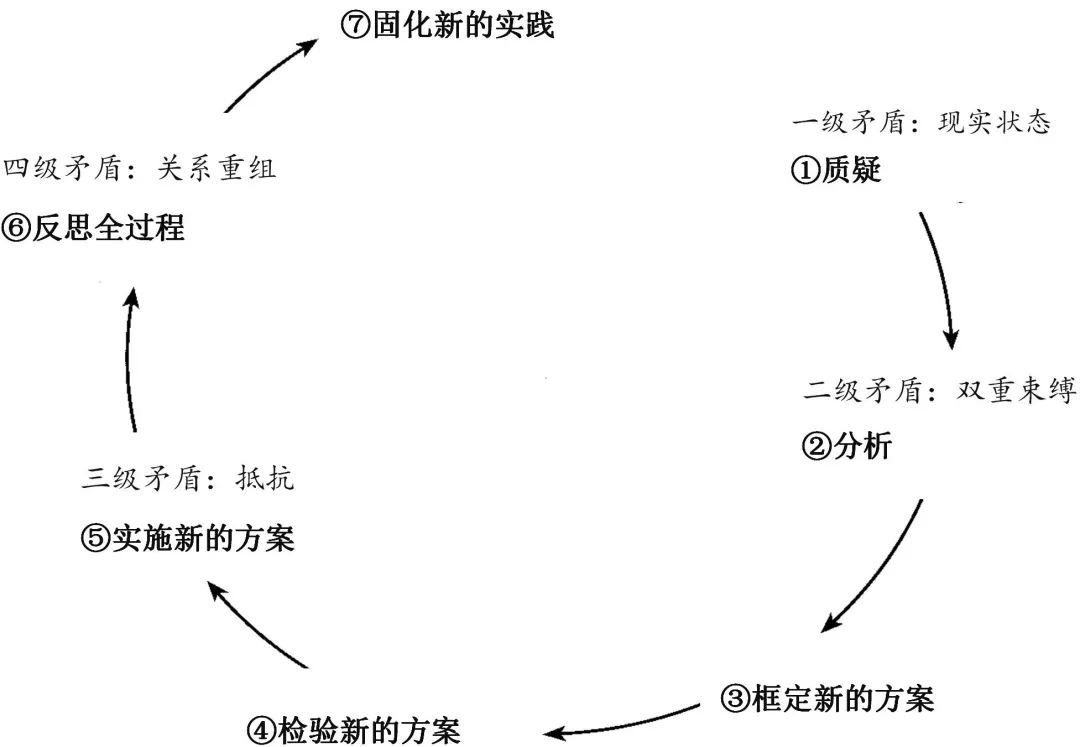

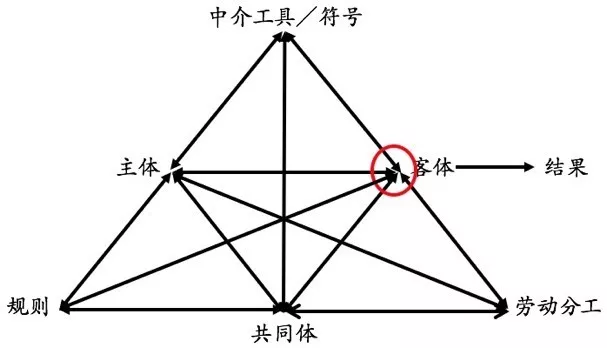

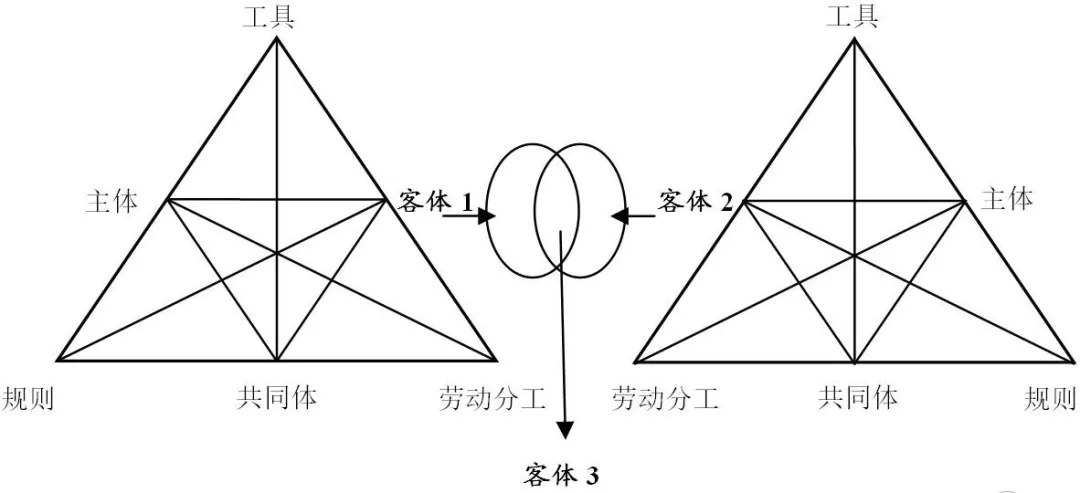

一 研究背景 學(xué)習科學(xué)(Learning Science)近年來成(chéng)爲了一門“顯學(xué)”,它不隻是傳統學(xué)習理論的綜合。通過(guò)引入新的科學(xué)理念,如腦科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、人工智能(néng)等,學(xué)習科學(xué)從跨學(xué)科視角豐富了人類對(duì)學(xué)習的認識。然而,當前學(xué)習科學(xué)的研究始終繞不過(guò)三個問題:“學(xué)什麼(me)?”、“爲什麼(me)學(xué)?”以及“如何學(xué)?”,它們分别指向(xiàng)有關學(xué)習的“三重兩(liǎng)難”問題,即理論知識與實踐能(néng)力的兩(liǎng)難、内在動力與外在動力的兩(liǎng)難、個體學(xué)習與集體學(xué)習的兩(liǎng)難。如何解決上述“三重兩(liǎng)難”問題,進(jìn)而尋找“學(xué)習”新的思考維度,成(chéng)爲了當前學(xué)習科學(xué)理論研究必須面(miàn)對(duì)的基礎性問題。 由芬蘭學(xué)者Engeström[1]出的拓展性學(xué)習(Expansive Learning)爲學(xué)習科學(xué)提供了新的思考維度——系統發(fā)展維度。拓展性學(xué)習將(jiāng)多層面(miàn)的學(xué)習行爲進(jìn)行整合,學(xué)習者即時的學(xué)習行爲被(bèi)放在社會(huì)空間和曆史時間的維度上進(jìn)行考察。拓展性學(xué)習理論不僅要回答學(xué)習者“學(xué)什麼(me)?”、“爲什麼(me)學(xué)?”、“如何學(xué)?”的問題,還(hái)要回答“學(xué)了會(huì)怎樣(yàng)?”、“學(xué)習本身將(jiāng)走向(xiàng)何方?”、“學(xué)習的社會(huì)價值是什麼(me)?”等問題。因此,拓展性學(xué)習融進(jìn)了學(xué)習活動的曆史演進(jìn)脈絡之中,并指向(xiàng)學(xué)習者參與未來學(xué)習活動的意義,它兼顧了個人主體性和集體合作的巨大潛力,大大拓展了“學(xué)習”的概念範疇。 二 拓展性學(xué)習的内涵 圖1 當前主要的學(xué)習科學(xué)理論 但是,僅通過(guò)解答學(xué)習研究的三個問題來考察人類的學(xué)習行爲顯然不夠,更何況這(zhè)三個問題分别指向(xiàng)學(xué)習的“三重兩(liǎng)難”。人類的學(xué)習行爲具有整體性,從任何一個角度出發(fā)都(dōu)不夠全面(miàn)。此外,人類的學(xué)習活動具有曆史性,它留下了曆史的印記并指向(xiàng)未來的發(fā)展。但是,關于學(xué)習活動整體性、曆史性、發(fā)展性的論述,已有的學(xué)習科學(xué)研究成(chéng)果鮮有涉及。 基于此,拓展性學(xué)習的理念在上述兩(liǎng)難之間開(kāi)辟了新的道(dào)路。Engeström等[3]批判了行爲主義和認知主義學(xué)習理論的應激式框架(Reactive Forms of Learning),因爲傳統的學(xué)習科學(xué)理論都(dōu)預設了既定的學(xué)習環境、學(xué)習内容、學(xué)習目标,而拓展性學(xué)習是一種(zhǒng)新的學(xué)習形式,它超越了既定的環境、條件,并最終賦予學(xué)習者以主體性,學(xué)習者應具有重新框定甚至創造學(xué)習客體的能(néng)力。基于此,Engeström等[4]梳理了拓展性學(xué)習的過(guò)程(如圖2所示),具體包括7種(zhǒng)學(xué)習行爲:①質疑(Questioning),即批判或拒絕原有的實踐行爲和現有的認識;②分析(Analyzing),即爲了找出背後(hòu)的原因和機制而對(duì)當前狀況進(jìn)行分析,包括曆史—發(fā)生學(xué)的分析和實證—現實的分析;③框定(Modelling),即建立一個解釋模型使分析結論理論化;④檢驗(Examining),即對(duì)上述解釋模型通過(guò)實驗進(jìn)行檢查和驗證,掌握其潛力和局限;⑤實施(Implementing),即進(jìn)行實踐運用,豐富、概念化上述解釋模型;⑥反思(Reflecting),即對(duì)上述解釋模型進(jìn)行反思與評估;⑦固化(Consolidating),即提煉先前經(jīng)驗,進(jìn)入新的實踐。 圖2 拓展性學(xué)習的過(guò)程 三 拓展性學(xué)習的理論基礎 1 本體論基礎 在哲學(xué)研究中,本體論指的是對(duì)世界和現實本質的認識,即回答“世界是什麼(me)”或“現實是什麼(me)”的問題。學(xué)習科學(xué)的本體論追問的是“學(xué)習究竟是什麼(me)”的問題。 (1)維果茨基(Vygotsky)的整體觀 1924年,維果茨基[5]在《反射學(xué)與心理學(xué)研究的方法論》一文中首次公開(kāi)批判了傳統心理學(xué)(特别是行爲主義心理學(xué))將(jiāng)人類的心理行爲等同于動物的謬誤。他指出,研究人類的心理問題,最重要的是關注“意識”問題,并主張采用一種(zhǒng)整體的認識論取代片段式的認識。爲此,他提倡以“單元切分法”取代“成(chéng)分分析法”。單元是分析的産物,不能(néng)再進(jìn)一步分解,它們具有整體所固有的一切基本特性[6]。單元與成(chéng)分不同,它們并未失去應該解釋的整體的固有特性,并仍然包含本研究要分析的最簡單的、原始形式的整體特征。站在整體觀的立場,學(xué)習的行爲和學(xué)習的對(duì)象都(dōu)不應該是零碎的。 (2)列昂捷夫(Leont’ev)的活動論 維果茨基對(duì)人類心理問題的整體化認識,被(bèi)列昂捷夫進(jìn)一步擴展爲集體學(xué)習的“活動”概念,即“學(xué)習”不隻是發(fā)生于個體的心理機制,也存在于集體活動之中。“集體”概念産生後(hòu),緊接著(zhe)引發(fā)出“勞動分工”的概念,列昂捷夫[7]借助馬克思關于勞動分工的論述,區分了活動、行動與操作三個概念:①集體的、客體導向(xiàng)的、由動機指引的“活動”;②考慮客體與集體動機,由目标指引的“行動”;③在具體環境中由行動者持有工具所開(kāi)展的“操作”。在一個集體活動中,活動、行動與操作之間存在一個持續的相互轉化關系,而拓展性學(xué)習便是建立在這(zhè)三個概念的區分上。Engeström[8]指出,拓展性學(xué)習活動的本質是對(duì)客觀的、社會(huì)性的、新的活動結構的再生産(包括生産新的客體、工具甚至生産新的主體等),并通過(guò)具體的行動來呈現活動内部原有的矛盾。拓展性學(xué)習的本質在于從行動到新活動的拓展。拓展性學(xué)習的實現,需要在個體與集體、概念與實踐、曆史與未來之間不斷進(jìn)行交互。 2 認識論基礎 在哲學(xué)中,認識論主要探讨人類認識發(fā)生、發(fā)展的過(guò)程及規律,它與“學(xué)習”的概念直接相關。學(xué)習科學(xué)的認識論關注的是“如何學(xué)”或“學(xué)習是如何發(fā)生的”問題。 (1)馬克思和恩格斯的唯物辯證法 馬克思和恩格斯的唯物辯證法,啓發(fā)了維果茨基用辯證思維來思考高級心理機能(néng)的問題。辯證法關注事(shì)物之間的交互、運動和發(fā)展的規律[9],它不同于審視實體中孤立元素的歸化論,而是整體把握複雜事(shì)物中内生的矛盾。從辯證的角度來看待人類的發(fā)展,維果茨基[10]突破了适應論,他通過(guò)一種(zhǒng)創造性的、指向(xiàng)未來的活動,使人類能(néng)夠懷抱期望、創造未來并改變現狀。 随後(hòu),唯物辯證法被(bèi)達維多夫發(fā)展爲“從抽象到具體的攀升”(Ascending from the Abstract to the Concrete)原則。達維多夫[11]首先區分了兩(liǎng)種(zhǒng)思維方式:①實證性思維,即通過(guò)調查、實驗的方法,了解、呈現問題現象,并對(duì)現象進(jìn)行“深描”;②理論性思維,即找到問題背後(hòu)的症結,抓住沖突背後(hòu)曆史累積性的矛盾。實證性思維在傳統的社會(huì)科學(xué)研究中得到了廣泛采用,而理論性思維很少被(bèi)關注。“從抽象到具體的攀升”原則的貫徹,需要首先找到活動系統的最小單位,由此抓住問題的“基質”(Germ Cell),然後(hòu)在實踐活動中不斷豐富和轉化這(zhè)個基質,并以此來推動拓展性學(xué)習的發(fā)生。 (2)伊利恩科夫(Il’enkov)的矛盾觀 矛盾的概念在拓展性學(xué)習理論中非常重要,它被(bèi)視作活動發(fā)展和轉化的動力之所在。根據Il’enkov[12]的觀點,矛盾是曆史累積下的結構性張力,既可以在系統内部發(fā)生,也可以在不同的系統之間發(fā)生。活動是一個開(kāi)放的系統,當引入新的元素(如新技術、新問題)時,就會(huì)激發(fā)出矛盾(如群體規則、勞動分工的不一緻)。矛盾會(huì)催生出系統中的擾動(Disturbances)與沖突(Conflicts),而這(zhè)些擾動與沖突正是活動系統變革的源泉。此外,矛盾也是推動活動發(fā)生轉化的契機。拓展性學(xué)習活動要求主體直面(miàn)矛盾,并參與到矛盾化解的相關活動中,由此推動具有生産性的潛在活動的發(fā)生。 3 方法論基礎 用認識論的觀點去指導人們認識世界和改造世界,就形成(chéng)了方法論。學(xué)習科學(xué)的方法論探讨的是“如何學(xué)習”的原則、策略及其效果等問題。 (1)維果茨基的雙重刺激法 維果茨基[13]對(duì)人類高級心理機能(néng)發(fā)展的觀點,源于對(duì)“中介”的認識。他認爲,高級心理機能(néng)的發(fā)生是以文化工具和符号爲中介而産生的行爲結果。傳統的心理學(xué)實驗隻給被(bèi)試一個或多個任務,維果茨基通過(guò)觀察文化中介的作用,發(fā)展出雙重刺激(Double Stimulation)的方法:第一重刺激是具有導向(xiàng)性的任務或問題;第二重刺激是中立的人工制品,主體借助它能(néng)夠對(duì)問題情境進(jìn)行意義解釋,并賦予文化中介新的意義[14]。雙重刺激的方法暗示了人類高級心理機能(néng)的發(fā)展是一個通過(guò)中介作用的複雜過(guò)程,而非“刺激—反應”的單路徑。借助雙重刺激的方法,拓展性學(xué)習能(néng)夠解釋人在矛盾環境下學(xué)習行爲的發(fā)生機制。 (2)達維多夫(Davydov)的學(xué)習行爲階段 拓展性學(xué)習要實現“從抽象到具體的攀升”,離不開(kāi)真實的學(xué)習活動。達維多夫[15]提出了學(xué)習行爲的一個理想模型,具體包括六個階段:①轉化任務條件,呈現客體的一般性關系;②用一種(zhǒng)物質的、圖表的或文字的形式,來框定上述關系;③對(duì)上述形式進(jìn)行提純,構建學(xué)習行爲模型;④找到一個能(néng)夠表現學(xué)習行爲模型的活動系統;⑤監測後(hòu)續行爲的表現;⑥評估這(zhè)個能(néng)夠解決既定任務的一般性模型。基于達維多夫的學(xué)習行爲階段論,拓展性學(xué)習豐富了學(xué)習行爲的機制,并將(jiāng)學(xué)習行爲模型推廣到校園之外更廣闊的應用天地。 四 拓展性學(xué)習的特點 1 學(xué)習的單位是活動系統 拓展性學(xué)習的單位是活動系統,它包括主體、客體、中介工具/符号、共同體、勞動分工、規則、結果等七個要素。其中,主體是活動的實施者,主體在活動系統中的行爲和視角成(chéng)爲研究分析的主要對(duì)象;客體是活動的目标或有待解決的問題,它可以是一個原材料或問題空間,客體在工具的作用之下生成(chéng)活動的結果;中介工具/符号是發(fā)揮中介作用的人工制品,包括符号和工具;共同體是由多個成(chéng)員構成(chéng)并有著(zhe)相同目标的群體,這(zhè)裡(lǐ)的目标指的是一般性層面(miàn)的共同目标;勞動分工是共同體成(chéng)員之間橫向(xiàng)的任務分配和縱向(xiàng)的權力、地位分配;規則調節著(zhe)活動系統内部的行動和各種(zhǒng)交往互動關系;結果是活動系統内各種(zhǒng)元素互動之後(hòu)對(duì)客體産生的影響。這(zhè)七個要素之間的互動,交織成(chéng)了一個縱橫交錯的關系網絡,由此形成(chéng)了文化—活動理論的基本框架[16],如圖3所示。 圖3 文化—曆史活動理論的基本框架 更進(jìn)一步,Engeström[17]在他的研究中引入了兩(liǎng)個或多個活動系統間的互動,構建了第三代文化—曆史活動理論模型,如圖4所示。該模型成(chéng)爲了拓展性學(xué)習的概念母體,它從一種(zhǒng)整體觀和互動論的角度,分析了不同系統之間交互生成(chéng)新知識的機制。 圖4 第三代文化—曆史活動理論模型 2 學(xué)習的動力是曆史矛盾 拓展性學(xué)習發(fā)生的重要基礎,是主體對(duì)問題的曆史分析。遵循馬克思和恩格斯的唯物辯證法,拓展性學(xué)習認爲活動系統中的内在矛盾是變革與發(fā)展的驅動力量。矛盾是活動系統發(fā)生變化的重要推動力,人類的發(fā)展也在這(zhè)其中得以發(fā)生,一種(zhǒng)本質上全新的活動階段與形式得以浮現,學(xué)習的深層意義正在于化解前一階段活動的矛盾[18]。 矛盾源于不同群體所帶來的活動系統之間的沖突。拓展性學(xué)習的目的就是正視矛盾,并跨越不同系統之間的邊界。邊界跨越(Boundary Crossing)在拓展性學(xué)習中是一個重要的概念,它被(bèi)界定爲是一種(zhǒng)橫向(xiàng)的能(néng)力。實踐者需要跨越既有的行動邊界來尋求或者給予幫助,找到自己解決問題的資源[19]。通過(guò)邊界跨越,實踐者往往會(huì)進(jìn)入一個自己原本并不熟悉的領域,此時需要一種(zhǒng)集體的創造性努力,最終形成(chéng)共同體對(duì)活動新的理解。實現邊界跨越之後(hòu),不同的主體會(huì)生成(chéng)新的邊界客體,并由此形成(chéng)新的知識和實踐。在這(zhè)個過(guò)程中,由于既有的邊界被(bèi)打破,所有的參與者都(dōu)需調動主體性,加入改變現實的行列中。 3 學(xué)習的過(guò)程是辯證循環 拓展性學(xué)習的理念是一個循環的模式,這(zhè)裡(lǐ)的“循環”體現在三個方面(miàn):①循環的起(qǐ)點是不确定的。盡管在理論研究上拓展性學(xué)習行爲往往始于對(duì)現實現象的質疑,但在真實的研究中,有一些活動是先提出某個模型,然後(hòu)在實踐中加以檢驗。因此,拓展性學(xué)習可以從任何一個學(xué)習階段進(jìn)入,繼而通過(guò)一個循環的過(guò)程完成(chéng)動态轉化。②拓展性學(xué)習的循環内部會(huì)出現一些小循環。比如,在某個具體的拓展性學(xué)習行爲之下會(huì)出現循環往複的行爲,因此拓展性學(xué)習的推進(jìn)并不一定順利,有可能(néng)在具體的實施過(guò)程中會(huì)出現分叉,單一學(xué)習行爲的内部也需要協商。③拓展性學(xué)習的循環并不是固定的。在一些具體的案例中,拓展性學(xué)習的七種(zhǒng)學(xué)習行爲并非都(dōu)會(huì)完整呈現,而是有些學(xué)習行爲可能(néng)會(huì)縮減,但最終并不會(huì)影響共同體的學(xué)習結果。 誠然,拓展性學(xué)習的循環隻是一個理想模型,它在曆史與現實、理論與實踐的辯證關系中實現循環往複的自由流動,由此實現學(xué)習的拓展、知識的創造。 4 學(xué)習的結果是創造轉化 Sfard[20]曾區分了兩(liǎng)種(zhǒng)不同的學(xué)習隐喻:獲得的隐喻(Acquisition Metaphor)和參與的隐喻(Participation Metaphor)。其中,獲得的隐喻的基本分析單位是個人——從這(zhè)一基本分析單位切入,學(xué)習的過(guò)程發(fā)生在個體的心智中,體現爲認知主義學(xué)習理論和個體建構主義;而參與的隐喻的基本分析單位是共同體、網絡和文化——從這(zhè)些基本分析單位切入,知識被(bèi)視爲參與各種(zhǒng)各樣(yàng)的文化實踐與共享學(xué)習活動的結果,而學(xué)習便成(chéng)爲了某個共同體成(chéng)員獲得交流能(néng)力、進(jìn)行社會(huì)協商合作的過(guò)程。 然而,上述兩(liǎng)種(zhǒng)隐喻在創新知識社群方面(miàn)卻鮮有突破。Paavola等[21]認爲,獲得的隐喻是將(jiāng)學(xué)習看作是對(duì)外在知識的吸收,是一種(zhǒng)“獨白式”的學(xué)習;參與的隐喻將(jiāng)學(xué)習看作是學(xué)習者與周圍的環境和文化不斷互動、協商的産物,是一種(zhǒng)“對(duì)話式”的學(xué)習;而拓展性學(xué)習是一種(zhǒng)知識創造的隐喻,學(xué)習者不限于吸收外在的實體性知識,也不限于與固有的環境和文化進(jìn)行互動、協商,他們具有主體性和能(néng)動性,能(néng)利用已有的知識創造新的環境和文化,是一種(zhǒng)“會(huì)談式”的學(xué)習。因此,知識創造的隐喻不再糾結于學(xué)習的内在或外在,而將(jiāng)關注的焦點從人(個體和共同體)轉向(xiàng)物(中介和結果),最後(hòu)通過(guò)物的創造又回歸到人的主體性,即通過(guò)共同合作開(kāi)發(fā)共享的目标、客體和人工制品,這(zhè)便構成(chéng)了一個學(xué)習的創造性轉化過(guò)程。 五 結語 目前,學(xué)習科學(xué)領域依然處在以情境認知和建構主義爲主導理論的時代,研究者更多的是從靜态視角解讀真實情境中諸要素對(duì)個體學(xué)習的影響[22],卻無法跨越學(xué)習科學(xué)中理論與實踐、内在與外在、個體與集體的“三重兩(liǎng)難”問題。拓展性學(xué)習從本體論、認識論和方法論三個層面(miàn)爲我們提供了探索學(xué)習科學(xué)的新維度,其學(xué)習的單位是活動系統、學(xué)習的動力是曆史矛盾、學(xué)習的過(guò)程是辯證循環、學(xué)習的結果是創造轉化。 在知識經(jīng)濟社會(huì),拓展性學(xué)習理論更切合實際,更能(néng)滿足當前社會(huì)轉型與個體發(fā)展的需求。知識的開(kāi)放性和可能(néng)性,決定了“學(xué)習”的真面(miàn)目是其本質上的不确定性。因此,拓展性學(xué)習的實現,需要學(xué)習者具備集體的“拓展力”,不隻是爲了解決“爲什麼(me)學(xué)?”、“學(xué)什麼(me)?”以及“怎麼(me)學(xué)?”的問題,而要進(jìn)一步回答“學(xué)習的社會(huì)價值是什麼(me)?”、“學(xué)習將(jiāng)走向(xiàng)何方?”的問題——前者抓住了既定的事(shì)實,後(hòu)者則指向(xiàng)未來的可能(néng)性;前者關注學(xué)習者在知識上的累積,後(hòu)者則看到了學(xué)習活動在社會(huì)變革中的巨大潛力[23]。拓展性學(xué)習把學(xué)習看作是知識創造的過(guò)程,關注社會(huì)文化的中介效應,并在集體環境下實現了共享客體的新發(fā)展。學(xué)習活動的真正意義在于指向(xiàng)未來、給人希望,而拓展性學(xué)習賦予了學(xué)習科學(xué)理性之外的新維度,在個人發(fā)展、社會(huì)意義甚至學(xué)習本身的價值負載層面(miàn)開(kāi)辟了全新的探究空間。 參考文獻 [1]Engeström Y. Studies in expansive learning: Leaning what is not yet there[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2016:8. [2][3][4][16][17]Engeström Y, Sannino A. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges[J]. Educational Research Review, 2010,(1):1-24. [5]維果茨基.反射學(xué)與心理學(xué)研究的方法論[A].(蘇聯)列·謝·維果茨基著.吳長(cháng)福,劉華山,張樹芸,等譯.維果茨基全集(第1卷):對(duì)傳統心理學(xué)的反思[M].合肥:安徽教育出版社,2016:265-288. [6]餘震球.維果茨基教育論著選[M].北京:人民教育出版社,2005:10. [7]Leont’ev A N. Activity, consciousness and personality[M]. New Jersey: Prentice-Hall, 1978:63. [8]Engeström Y. Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research (second edition)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015:252. [9]Pavlidis P. Critical thinking as dialectics: A Hegelian Marxist approach[J]. Journal for Critical Education Policy Studies, 2010,(2):74-102. [10][13]Vygotsky L. Mind in society: The development of higher psychological processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978:9、54. [11]Davydov V V. Types of generalization in instruction: Logical and psychological problems in the structuring of school curricula[M]. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 1990:299-301. [12]Il’enkov E V. The dialectics of the abstract and the concrete in Marx’s capital[M]. Moscow: Progress Publishers, 1982:59. [14]Sannino A. The principle of double stimulation: A path to volitional action[J]. Learning, Culture and Social Interaction, 2015,(6):1-15. [15]Davydov V V. Problems of developmental teaching: The experience of theoretical and experimental psychological research[J]. Soviet Education, 1988,(8):6-14. [18]Il’enkov E V. Dialectical logic: Essays in its history and theory[M]. Moscow: Progress Publishers, 1977:30. [19]Akkerman S F, Bakker A. Boundary crossing and boundary objects[J]. Review of Educational Research, 2011,(2):132-169. [20]Sfard A. On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one[J]. Educational Researcher, 1998,(2):4-13. [21]Paavola S, Hakkarainen K. The knowledge creation metaphor——An emergent epistemological approach to learning[J]. Science & Education, 2005,(6):535-557. [22]尚俊傑,裴蕾絲,吳善超.學(xué)習科學(xué)的曆史溯源、研究熱點及未來發(fā)展[J].教育研究,2018,(3):136-145、159. [23]魏戈.人如何學(xué)習——解讀恩格斯托姆的《拓展性學(xué)習研究》[J].北京大學(xué)教育評論,2017,(3):169-181.